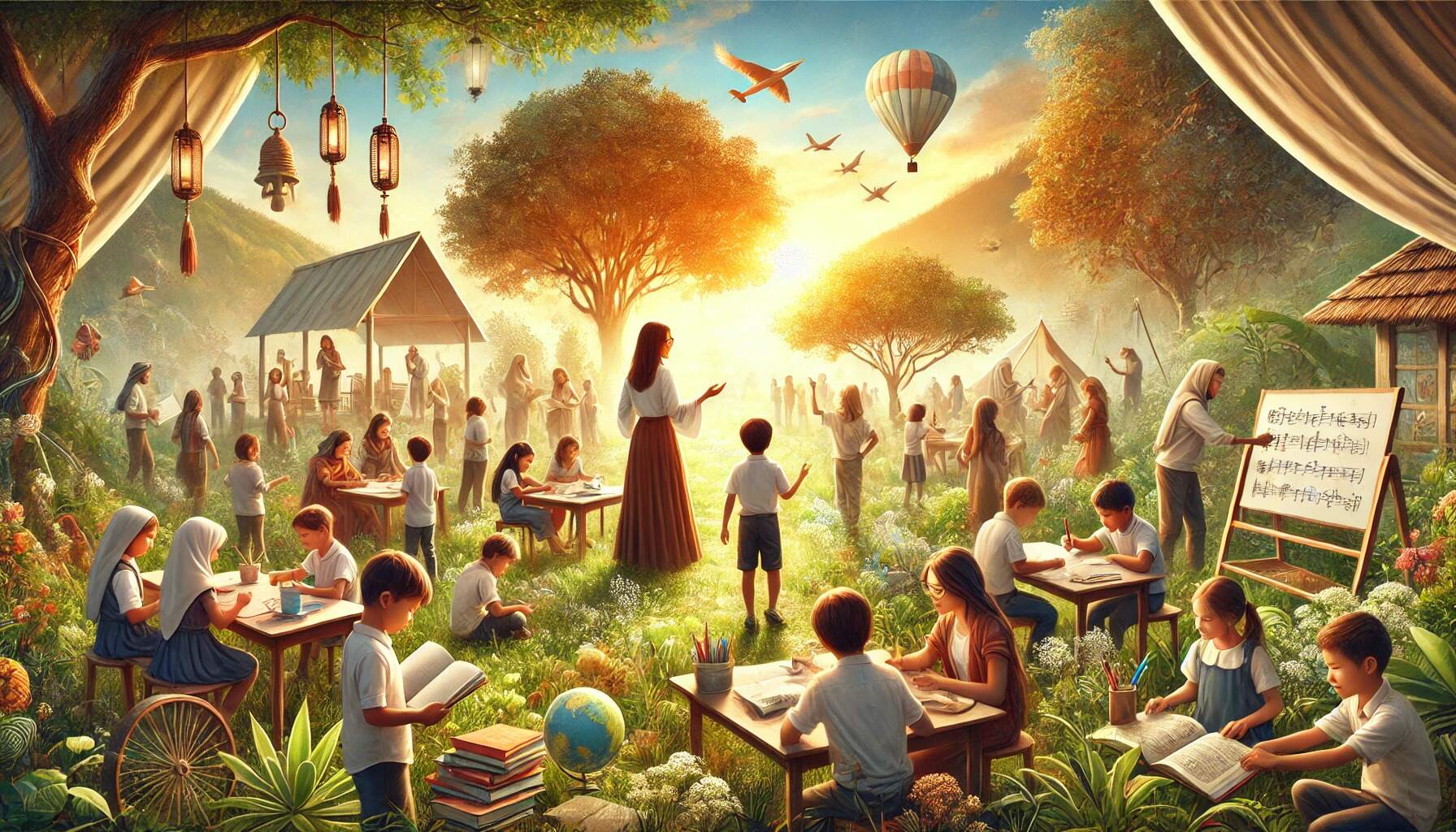

Pendidikan yang baik bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan perjalanan menuntun manusia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.

Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara (KHD), Bapak Pendidikan Nasional, yang meletakkan dasar pendidikan berbasis kebebasan dan kebudayaan.

Konsep ini tidak hanya membebaskan secara lahir, tetapi juga memerdekakan batin setiap peserta didik agar menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi bagi bangsanya.

Pendidikan dan Kebudayaan: Dua Sisi Mata Uang

Menurut KHD, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya, pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Sebuah bangsa yang maju ditentukan oleh bagaimana ia merawat budayanya melalui pendidikan. Jika pendidikan hanya berorientasi pada hasil akademik tanpa mempertimbangkan akar kebudayaan, maka identitas suatu bangsa bisa terkikis oleh arus globalisasi.

Lebih dari itu, KHD menegaskan bahwa pendidikan adalah peradaban sebuah bangsa. Melalui pendidikan, nilai-nilai luhur, norma, dan etika diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan haruslah berakar pada budaya sendiri sambil tetap mengikuti perkembangan zaman.

Kerangka Perubahan dalam Pendidikan

Sebagai seorang pemikir yang visioner, KHD merancang pendidikan dengan memperhatikan tiga aspek utama perubahan, yaitu:

Kodrat Keadaan (Kodrat Alam dan Zaman)

Perubahan adalah sesuatu yang kekal, seperti pergerakan planet-planet dalam tata surya yang memiliki orbitnya masing-masing. Setiap individu juga memiliki kodratnya sendiri, dengan potensi dan bakat yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, pendidikan harus bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan kodrat anak. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh statis.

Seorang pendidik harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu menyesuaikan metode dan pendekatannya sesuai dengan kebutuhan zaman.

Prinsip Perubahan dalam Pendidikan

Dalam proses pendidikan yang membebaskan, KHD merumuskan tiga prinsip perubahan yang terangkum dalam asas Trikon:

Kontinuitas: Pendidikan tidak boleh melupakan akar budaya. Meski zaman terus berkembang, pendidikan harus tetap berpijak pada nilai-nilai dan identitas kebangsaan yang menjadi bagian dari kodrat alam dan zaman.

Konvergensi: Pendidikan harus memanusiakan manusia. Guru bukan sekadar pengajar, tetapi juga pembimbing yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Pendidikan yang berorientasi pada murid akan lebih bermakna karena berangkat dari kebutuhan, minat, dan potensi mereka sendiri.

Konsentris: Pendidikan harus membebaskan. Kebebasan dalam pendidikan bukan sekadar kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan batin. Murid harus diberi ruang untuk berpikir mandiri, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Dengan begitu, mereka tumbuh menjadi individu yang independen dan berdaulat atas dirinya sendiri.

Apa yang Berubah?

Pendidikan yang memerdekakan bukan sekadar mengganti kurikulum atau metode pembelajaran, tetapi lebih dari itu, menyentuh aspek fundamental dalam diri manusia: Budi Pekerti.

Perubahan dalam pendidikan harus mencakup:

Cipta (pikiran), yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan inovatif.

Rasa (emosi), yang menanamkan nilai empati, kepedulian, dan solidaritas sosial.

Karsa (kemauan), yang membentuk karakter kuat serta semangat untuk terus belajar dan berkembang.

Ketiga aspek ini kemudian diwujudkan dalam budi pekerti, yang mencakup kebiasaan baik dalam bertindak dan bersikap. Pendidikan tidak hanya bertugas mencetak individu cerdas, tetapi juga manusia yang beradab.

Peran Guru: Antara Menghamba dan Menuntun

Dalam filosofi KHD, guru memiliki peran sebagai "among", bukan sekadar mengajar, tetapi juga membimbing dengan kasih sayang.

Pendidikan bukan tentang menguasai atau mendikte, melainkan tentang menuntun anak menuju kemerdekaan dirinya. Guru yang baik tidak menghamba pada kurikulum, tetapi berorientasi pada kebutuhan dan potensi murid.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mewujudkan pendidikan yang benar-benar merdeka, di mana murid tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga subjek aktif dalam pembelajaran.

Mereka akan tumbuh sebagai individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mandiri, kreatif, serta memiliki kesadaran budaya dan moral yang tinggi.

Seperti kata Ki Hadjar Dewantara, "Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani." Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan.

Inilah semangat pendidikan yang memerdekakan!

(ABS).